女性のほうが、着物などの日本文化がとても好きで、ワーキングホリデーをしながら日本語も勉強しているとのことで、男性は同行者という感じです。

彼女は、簡単な文章なら読めるようですが、会話になると初級の教科書とは運用が変わることを感じてるので、そこを勉強したいけど、シャイな性格ゆえ会話の練習が難しいということでした。

そこで我が細君を紹介して日本語を教えていたわけですが、これがまたかなりのフィット感だったようで、とても馬が合って一緒に遊びに行くまでになったんです。

男性の方はというと、日本には興味があるけど日本語は別に、という感じで、勉強する気もないようでした。

ですので彼女とは英語と日本語で、彼とは専ら英語での会話でした。

彼はとても話好きでよくしゃべるけどとても思慮深く、礼儀正しく、相手に対する配慮もあってぼくも話していて心地よい人でした。

知り合った時期がちょうど参院選の時期だったこともあって、ぼくは特に男性の方と、会話だけでなくテキストでも政治談議(「談義」か?あえて「談議」としておこう)に花を咲かせていました。

贈り物の交換

ところがその男性は帰国しないといけなくなり参院選直後に帰国しました。

その数か月後、折角好きな仕事も見つけて楽しんでいたような女性のほうも彼らの事情で予定をかなり早めて帰国することが急に決まりました。

そこで、先日、帰国前に彼女を我が家に招待したんです。

その際、手が器用な彼女はいろいろなものを作るのが好きなだけでなく、上手でぼくらにそれぞれ手編みのショールと、ネックウォーマーをプレゼントしてくれました。

オリジナルのデザインで、この短い滞在期間にもかかわらず自作の贈り物に驚きました。

こちらからはと言うと、まずは、カミさんは、ディナーで家庭料理を振る舞いました。

加えて、普段からのお付き合いがあって、あれもこれもあげたい、でもスーツケースはおそらくいっぱいだろうから、持って帰れそうになければ送ればいいかとでも考えながら日本や御当地ものをミニマムに絞って用意していました。

プレゼントを2度おいしくしたい

ぼくとしても折角のお近づきの印として、何かを贈りたいとは思いながら、あまり彼女寄りのものもなあ、と思いつつも、かといって、彼の好みは知らないし…ということで、とりあえず日本的な物でニュートラルに捉えられるものがいいかなと思いました。

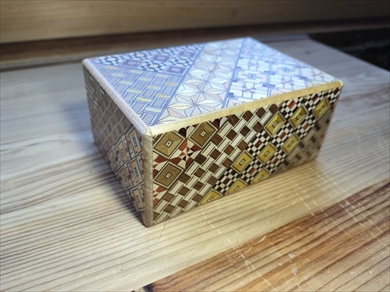

そこで選んだのは、ぼくが好きな工芸品である寄木細工の秘密箱でした。

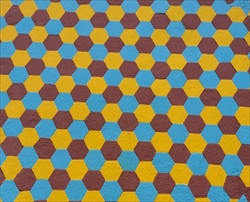

こういうものですね。

寄木細工は樹木の種類が豊富な箱根ならではの、木々のそのままの自然な色を利用し発展した伝統工芸品です。

何かをきっかけにして目にした途端気に入り、購入したまま保管していたこの秘密箱を贈ることにしたんです。

この精密に削られ、多様な図形に貼り合わせられた幾何学模様を縁取る境界線で隠された切れ込みを使って、何度かスライドさせることでフタにロックを掛ける仕組みになっている、知恵の輪的な作品です。

これなら、これが彼女への贈り物になるし、次に彼女から彼へのプレゼントをあげるときの箱に使っても面白いんじゃないかという思いもありました。

そして、このポーランド人の子がこういった日本の伝統工芸品が好きだということは話に聞いて分かっていたので、これだけでもプレゼントとして十分成り立つとは思ったのですが、言うても「箱」です。

ただ単に「箱」を贈るだけじゃ芸がないなと思ってしまったんですね。

箱なんだったら、何か中に入れて2度楽しめたらいいかなと思ったんです。

騒ぐDIY精神

彼女はミニチュアのような「小さいもの」も好きだと聞いたことから、この箱の中に何かしらの世界を作りたいと、DIYの血が騒いでしまったのです。

そして、2度おいしいプレゼントにできるんじゃないかと思ったわけです。

時季的にクリスマスだからクリスマスをテーマにしようか?

いや、やはり日本のお土産なのだから、ここは日本的なもので統一したいと思いました。

そしてアイデアを考えて、あちらこちらとミニチュアグッズを売ってそうなお店に部品調達の下見に行きましたが、イメージやサイズが合うものがなかなか見つかりません。

何か合いそうなものを見つけては、その都度計画を変更し、それに合わせては探し、何バージョンか保留にしては検討し、また探索の繰り返し。

当日まで試行錯誤を繰り返しアイデアが固まってやっと仕入れ、何とか出来上がったのが、これです。

正面から見るとこんな感じ。

アイデアのファイナライズに時間がかかり、仕事の合間に調達するタイミングも難しかったことから、部材を入手して施工するのがかなり押してしまい突貫工事となってしまったので、細かいところが結構雑になっているのが分かると思いますが、そういった詰めが甘いのがぼくの弱点です。

壁紙や家具などの内装は助手のChatGPTに作図してもらい、小物はSeriaやナチュラルキッチンでの仕入れに加え、鏡餅の四方紅や紙垂は普通紙に色を付けて、しめ縄はナプキンを捩って自作しました。

ハッキリ言って安いものの寄せ集めですが、主役はやはり「秘密箱」なので、壁紙や家具は両面テープで軽く貼り付け、披露が終わったら簡単に取り壊せることが前提で、それ故、あまりお金をかけたくないという思いがありました。

もう時間がなかったので、ここで完成として写真を撮ってふたをしましたが、何か足りない気がしてたんです。

そうだ、何かメッセージを入れよう!

よし、シンプルに『良いお年を』を入れよう。

さてどうやって入れよう?とまた、この期に及んで悩んでしまいました。

数分の末、この主役の右手に「良いお年を」と小さく書いたメッセージカードを握らせる(というか貼り付ける)ことにしました。

ドキドキの反応

さて、包装紙をいざ開封…。

秘密箱が現れたときは、ある程度期待していた反応でした。

よしよし…。

そして簡単に秘密箱の説明をして、取り敢えずぼくが開けてみせました。

初見でこれを開けるのはかなり難易度が高いので、開けるためにコロコロ回転させて、壁紙や畳が剥がれてしまうのを恐れたわけです。

まあ、最後の一手だけを残して手渡しました。

蓋が開いた時、言葉はなかったけど、その表情で喜んでくれてるのがわかりました。

ただ、ジッーとその小さな部屋を見つめていると思ったら顔が段々と赤くなって来るのです。

おっ、いい感触。

いや、良いどころではない反応でした。

ハタハタと手で顔を扇ぐフリをしながら二、三度軽く涙を拭ってましたので、この「作品」は彼女の琴線に触れることができたんだと思いました。

そして小さく「Thank you. Thank you. 」とぼくら二人に対して静かにお礼を言ってくれました。

最後の悔い

もちろんぼくらからも同様の言葉が返され、プレゼント交換は和やかに終わりました。

プレゼント交換は無事終わりましたが、ぼくは最後の最後まで焦っていたため、渡す前に再度開封しフタを開け、その最後の作業をし終わったら安心してか、「良いお年を」を持たせた後の証拠写真を撮るのを忘れていました。

こういうもののアイデアは、出るときは出るんですよね。

渡すまでにもっと時間があれば、本当は障子を開けられるようにして、そこにメッセージを入れるとか、フタの内側にメッセージを書けたかもとか。

アイデアは突如降ってくる

これはクリスマス前に行われた招待ディナーパーティーにまつわる話でしたが、贈り物をそんな風に、かなりの労力を使って制作したわけで、今年の脳ミソは使い果たしてしまいました。

カミさんに対してのクリプレは例年通りで、サプライズは全くなく、申し訳ない思いもありますが、サプライズさせるのは難しいですよ。

アーティストなら、サプライズなアイデアを自分の意思で定期的に呼び寄せられるんでしょうね。